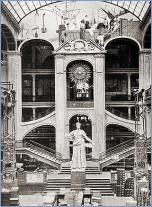

Der Lichthof im

Wertheim, Leipziger Straße |

Durch die leeren

Kolonnaden des Hauses Rosenthaler Straße 37 - 31 in Berlins Mitte,

an der Ecke Sophienstraße bläst der Wind. Hier ist das einzige der

ehemaligen Wertheim-Warenhäuser, das bis heute, wenn auch mit

verändert wieder aufgebauter Fassade, überlebt hat. Das Original des

von Alfred Messel geschaffenen Baues ist nur in der Sophienstraße

erhalten. Nicht so prächtig wie das legendäre WERTHEIM am Leipziger

Platz, weist dieses kleinere auf die Wurzeln einer der

bemerkenswertesten Berliner Karrieren der Jahrhundertwende.

Die lärmenden Straßen der Spandauer

Vorstadt und das nahe Scheunenviertel mit seinen Kellerläden, vor

denen man um Preise feilschte, wo bärtige Männer in schwarzen Hüten

auf offener Straße diskutierten, enge Gassen, in denen sich

Prostituierte und Arbeitslose herumtrieben, dies alles war dem

Stralsunder Kaufmannssohn Georg Wertheim aus seinen Lehrjahren

vertraut, als er 1885 hierher zurückkehrte, um in der Rosenthaler

Straße 27 sein erstes Berliner Geschäft für Manufaktur-, Mode- und

Damenkonfektion zu eröffnen, das hauptsächlich des geführten,

billigen Sortiments wegen gut

ging. Vorsichtig testete er andere Standorte in der Stadt, bevor er

sich zum Bau der Warenhäuser entschloß.

1892 eröffnete das erste Warenhaus

in der Leipziger Straße 110/111, ein Bau, der wegen seiner Schönheit

und Exklusivität fortan als Sehenswürdigkeit im Baedecker geführt

wurde. Derselbe Baumeister, der Architekt Alfred Messel, vollendete

nach nur neun Monaten im Dezember 1903 den Warenhaus-Bau in der

Rosenthaler Straße/ Ecke Sophienstraße.

Gleich Harrods in London und dem

Lafayette in Paris kündeten die Wertheim-Warenhäuser in Berlin vom

Beginn einer neuen Epoche. Längst vorbei die Zeiten, in denen es zu

den Pflichten einer Frau gehörte, Kleider zu nähen, Spitzen zu

klöppeln und Federbetten zu rupfen. Die moderne Großstädterin

blätterte im Wertheim-Katalog der Wintersaison 1903/1904 und

betrachtete züchtige Schwarz-Weiß- Zeichnungen von Korsett- und

Beinkleidern, Tändel- und Wirtschaftsschürzen, Ball-Fächern,

Diener-Garderoben und Putzartikeln, Flitterroben, garnierten

Damenhüten, Capes und Paletots. Ob die Arbeiterfrau aus der

Spandauer Vorstadt oder die besser situierte Dame aus dem Westen –

die Philosophie des Unternehmens Wertheim sah vor, alle Kunden

gleich zu behandeln.

Es war verboten, Personen von

höherem Rang in Gegenwart einfacherer Menschen mit ihrem Titel

anzusprechen oder bevorzugt zu bedienen. Der Erfolg der Warenhäuser

erregte bald Neid und Missgunst, besonders, nachdem der Kaiser

persönlich dem Warenhaus-Phänomen WERTHEIM einen Besuch abgestattet

hatte.

In den jüdischen Kaufhäusern

Berlins, das schrieb die rechts-nationale Presse, würde mit falschen

Maßen gearbeitet, es würden Lockwaren eingesetzt, um letztendlich

minderwertige Waren anzubieten, es herrschten schlechte

Arbeitsbedingungen und das große Angebot stelle eine sittliche

Gefährdung der Kunden dar. Die Familie Wertheim beantwortete alle

Vorwürfe mit ausgesuchter Qualität und besonderen

Sicherheitsvorkehrungen für ihre Angestellten. Bei Wertheim zu

arbeiten galt als etwas besonderes, nicht nur wegen der Größe des

Unternehmens und seines guten Rufes, sondern auch wegen des

Vertrauens, das Georg Wertheim in seine Mitarbeiter setzte.

Er verzichtete bewusst auf einen

autoritären Führungsstil. Als die Nazis zum Boykott jüdischer

Geschäfte aufriefen, glaubte der getaufte Georg Wertheim, sich mit

den neuen Machthabern arrangieren zu können. Die glitzernden

Konsumtempel in der Großstadt Berlin aber waren eines der

Hauptangriffsziele der Nazis. Sie wurden »arisiert«. Bald darauf

waren die schönsten Kaufhäuser Berlins nicht nur jüdischen

Mitarbeitern verschlossen, sondern auch jüdischen Kunden. Statt

mondäner Luxus-Puppen tummelten sich von nun an deutsche Mädels auf

grünen Alpenwiesen in den Schaufenstern.

1937 findet sich im sorgfältig

geführten Tagebuch Georg Wertheims der schlichte Eintrag: »1. Januar

– Georg Wertheims Austritt aus dem Geschäft«. Nach 32jähriger Ehe

ließ sich die Frau Georg Wertheims auf Druck der Nazis von ihm

scheiden. Georg Wertheim, der Mann, der die Berliner Einkaufswelt

kultiviert und seinen Kunden anspruchsvolle, sinnliche Erlebnisse

geschenkt hatte, der sich für ausgesuchteste Qualität einsetzte, ein

unermüdlicher Arbeiter, der, anders als seine Brüder, lange Zeit auf

eine Villa am Stadtrand verzichtet und lieber in der Nähe seines

Warenhauses gelebt hatte, um morgens pünktlich im Büro sein zu

können starb am 31. Dezember 1939 ohne Vermögen, allein, an einer

Lungenentzündung.

Die nach Amerika geflüchteten

mittellosen Neffen von Georg Wertheim, Fritz und Günther,

beantragten 1950 die Rückübertragung der 1938 unter Druck verkauften

Aktien, doch das gesamte Vermögen war auf die »arische« Ehefrau

übergegangen, die nach ihrer Scheidung von Georg Wertheim

Firmenjustitiar Lindgens geheiratet hatte. Dieser behauptete im

Verfahren 1950, der Deal hätte auch ohne die NS-Herrschaft

stattgefunden und WERTHEIM sei nichts mehr wert, weil »das gesamte

Vermögen in der Ostzone entschädigungslos enteignet« worden sei.

Es kam zu einem Vergleich, bei dem

die Neffen mit 40.000 DM abgespeist wurden. Tochter und Enkel von

Günther Wertheim haben in New York am 30. März 2000 erneut Klage

eingereicht. Ihr Anwalt glaubt, dass sie nicht nur von den Nazis,

sondern in den 50er Jahren auch vom Hertie-Konzern um ihr Vermögen

gebracht wurden, der kurz nach der Abfindung für die Wertheim-Neffen

als »historisches Schnäppchen«, wie 2001 im »Spiegel« nachzulesen,

WERTHEIM übernahm. Der heutige Wert der Rechtsnachfolgerin des

Wertheim-Besitzes Karstadt-Quelle AG wird auf mehrere Millionen Euro

geschätzt.

aus: Jüdische Korrespondenz, Nr.

2/2002 herausgegeben vom

Jüdischen Kulturverein Berlin

|