|

Beispiel Berlin:

Jüdische

Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990

Von Judith Kessler

Im

folgenden geht es zunächst um faktische Neukonstellationen bzw. Bedingungen

in Bereichen, die für die Migranten Priorität in der neuen Umgebung haben:

Arbeit und Wohnen, materielle Existenzsicherung, Konsum, familiäre und

soziale Beziehungen sowie die Aktivitäten im Umfeld der Migranten. Die

mentale Verarbeitung der neuen Situation wird Thema des zweiten Teils dieses

Kapitels sein.

4.1. Lebensbedingungen und

Alltagsbewältigung

4.1.1 Arbeit und

Beruf

Sichere Daten über die

Beschäftigungssituation der Neuzuwanderer liegen nicht vor. Die bundesweite

Studie von Steinheim-Institut/Mendelsohn-Zentrum kommt u.a. zu dem Ergebnis,

daß 40 % der Personen mit drei- oder mehrjähriger Aufenthaltsdauer einer

beruflichen Tätigkeit nachgehen und folgert, daß die "erwartete

vergleichsweise schnelle Integration" vorliege (Schoeps 1993, S.13). Die

Prozentangabe basiert allerdings auf einer Stichprobe bzw. der Aussage von

144 Befragten und scheint deutlich zu hoch gegriffen.

Nach unseren

Erkenntnissen geht derzeit höchstens ein Viertel derer, die sich länger als

drei Jahre in Berlin aufhalten, einer beruflichen Tätigkeit nach (informelle

Erwerbstätigkeiten nicht berücksichtigt); insgesamt sind etwa 80 % der nach

Berlin eingereisten sowjetischen Juden mit abgeschlossener Berufsausbildung

im juristisch arbeitsfähigen Alter noch oder wieder erwerbslos gemeldet;

dieser Wert schließt auch die Teilnahme an Deutschkursen (z.Zt. etwa 6 %)

sowie Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen (ca. 8 %) ein, die keine

Erwerbstätigkeit darstellen.

Auch wenn die Werte

für die Beschäftigungslosen und die Personen mit bezahlter Tätigkeit auf

einer Hochrechnung beruhen (53), scheint

die Fehlerquote relativ klein zu sein: der Anteil regulär Berufstätiger im

arbeitsfähigen Alter wird von der Berufsberatungsstelle der ZWST Berlin

ebenfalls mit etwa 20 % angegeben (vgl.Basse 1995); in der Stuttgarter

Untersuchung sind es sogar nur 14 %, bei jedoch durchschnittlich kürzerer

Aufenthaltsdauer als in Berlin und kleinerer Stichprobe (IRG 1994,S.23).

Die Mehrzahl der -

nach eigenen Angaben - inzwischen Erwerbstätigen arbeitet häufig lediglich

teilzeitbeschäftigt. Von den Sozialarbeitern der Jüdischen Gemeinden wird

einstimmig berichtet, daß ein Teil der Zuwanderer darüberhinaus angibt,

geringfügig beschäftigt zu sein, und zwar im Rahmen einer Einkommenshöhe,

die den Bezug der Sozialhilfe weiter gestattet. Während die Zahl der

"Umschüler" bei den bis 40jährigen am höchsten ist, überwiegen erwerbstätig

Beschäftigte in der Gruppe der 35 - 50jährigen; die über 60jährigen sind mit

wenigen Ausnahmen arbeitslos. Bei den jungen Zuwanderern stellt sich die

Situation etwas günstiger dar. In der ehemaligen UdSSR gab es kein Abitur im

deutschen Rechtssinn. Schulabgänger mit entsprechenden Leistungen konnten

nach einer 10jährigen Schulausbildung direkt an einer Hochschule studieren

(54).

Durch

Gleichsetzung mit deutschen Aussiedlern in dieser Frage ist es jüdischen

Zuwanderern erlaubt, in der Bundesrepublik nach Besuch eines vorbereitenden

sog. Studien-Collegs ein Hochschulstudium zu beginnen bzw. fortzusetzen,

wenn sie in der Sowjetunion bereits mindestens zwei Semester studiert haben.

Diese Konstellation wird wie ein Abitur anerkannt, nicht jedoch, wenn die

Jugendlichen direkt von der Schule kommen bzw. ihr Studium in der

Sowjetunion bereits abgeschlossen haben. In diesem Fall müssen sie das

deutsche Abitur nachmachen, um hier studieren zu können.

Von den 17 -

25jährigen Zuwanderern mit abgeschlossener Schulbildung und ohne

abgeschlossene Berufsausbildung waren bei der Voruntersuchung 1993 64 %

beschäftigungslos, 28 % Studienanfänger bzw. -fortsetzer (meist Musik,

Ökonomie, Zahnmedizin) und 8 % hatten eine Berufsausbildung (z.B.

Zahntechniker, Reisekauffrau) begonnen. Dieser proportionale Trend setzt

sich fort, wobei im Zeitverlauf die Zahl der beschäftigungslosen

Jugendlichen um ein Drittel abgenommen hat: Bei noch schulpflichtigen

Jugendlichen wird von den Eltern sehr häufig darauf gedrungen, daß sie das

Abitur erwerben, was zunächst einen längeren Schulbesuch bedeutet; einigen

jungen Migranten ist es ferner gelungen, einen Platz in einem

berufsvorbereitenden Lehrgang zu erhalten.

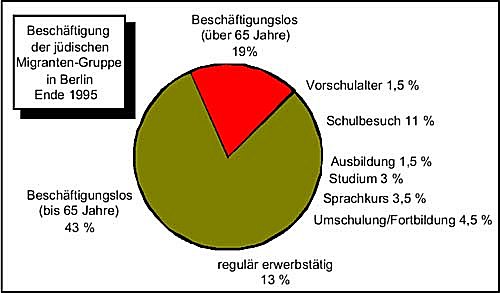

Auf die gesamte,

untersuchte Berliner Gruppe bezogen, ergibt sich derzeit für die

Beschäftigungssituation etwa nebenstehendes Bild: Über die Art der Tätigkeit

der Erwerbstätigen sind ebenfalls nur Daten von einem Teil der Zuwanderer

verfügbar. Lediglich 25 % der Berufstätigen arbeiten - nach ihren Angaben -

im eigenen, 75 % in einem fremden Beruf bzw. einer fremden Branche, in fast

allen Fällen unter ihrer Qualifikation. Eine Ursache dafür ist der hohe

Anteil der "Intelligenzia", der

Akademiker

unter den

Migranten, deren sowjetische Ausbildung hier häufig nicht anerkannt wird

oder die keine Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufes erhalten (z.B. Lehrer,

Krankenschwestern, Ärzte) (55).

Vereinzelte

Anerkennungen sind im medizinischen Bereich über komplizierte langwierige

Verfahren erreicht worden, die mehrjährige Berufspraktika und unbezahlte

Gastarzttätigkeiten erfordern, jedoch keine Garantie für eine tatsächliche

Berufsanerkennung darstellen. Eine Praxiseröffnung setzt wiederum die

deutsche Staatsbürgerschaft voraus. Israelische Studien stellten jedoch

fest, daß es gerade die eingewanderten Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler

sind, die eine ausgeprägte Berufsauffassung haben, ihren Beruf als Berufung

verstehen und nicht geneigt sind, ihn aufzugeben. Vielmehr würden sie sogar

bereit sein, ein Sinken ihres Lebensstandards hinzunehmen, um auf ihrem

Gebiet weiterhin tätig sein zu können (Bade 1993 S.177). Für Mediziner und

in der Forschung tätige Wissenschaftler zeigt sich dies auch in Berlin.

Selbst die geringste, schlechtbezahlteste Chance, die Berufsanerkennung

künftig doch noch zu bekommen oder wenigstens im weitesten Sinne im eigenen

Bereich arbeiten zu können, wird genutzt. So gibt es etliche Ärzte, die als

Krankenschwester/Hilfspfleger arbeiten und Wissenschaftler, die Hilfsdienste

in diversen Forschungsinstituten ausüben. Technischen Spezialisten und

Naturwissenschaftlern (z.B. Programmierer, Mathematiker, Raumfahrttechniker)

gelingt der Wiedereinstieg hingegen oft relativ gut, ebenso wie

Positionsinhabern unstandardisierter Berufe (Musiker, Maler). Für

darstellende Künstler oder Journalisten ist die fehlende Sprachkompetenz

jedoch häufig ein besonders großes Handicap. Insgesamt ist eine akademische

Ausbildung bei der Arbeitsuche selten von Vorteil. Migranten mit

Handwerks- und

Dienstleistungsberufen

haben bessere

Einstiegschancen, jedoch selten bei deutschen Firmen (außer im Baugewerbe).

Proportional mehr Zuwanderer arbeiten bei "russischen" Arbeitgebern (in

Spielhallen, Läden, Arztpraxen, Reinigungsfirmen) oder versuchen sich

selbständig zu machen, z.B. als Schuhmacher, Schneider, Gastronom (oft

Personen aus dem asiatischen Teil der UdSSR).

Hoch ist auch die Zahl

der "Umsteiger", die als frühere Ingenieure z.B. nun Handelsfirmen eröffnen.

">Business< ist für die Russen das Zauberwort. [..] Ärzte schlossen ihre

Praxen, Wissenschaftler wechselten in die boomende Im- und Exportbranche" -

schreibt DER SPIEGEL (35/1995,S.62). Auch das Statistische Landesamt Berlin

(1994) zählte die meisten beschäftigten Staatsbürger der ehemaligen

Sowjetunion im Bereich Dienstleistungen, gefolgt von den Sparten Handel und

Verarbeitendes Gewerbe. Wie die Praxis der Sozialberatung zeigt, müssen

viele dieser Kleinunternehmen jedoch nach kurzer Zeit hochverschuldet wieder

schließen, da der Verbraucherbedarf und die Verdienstmöglichkeiten

überschätzt oder notwendige Steuerzahlungen unterschätzt wurden und

häufig nur mangelhafte Kenntnisse über Management, Rechnungswesen und

hiesige Marktmechanismen bestanden.

Viele Zuwanderer haben

daneben bestimmte

Spezialausbildungen

(z.B. ein Biologe, der

auf die sibirische Botanik spezialisiert ist), unvermittelbare Berufe (z.B.

Dozent für Marxismus-Leninismus) oder Qualifikationen, die den Anforderungen

in der Bundesrepublik nicht genügen (z.B. Bautechniker) und eine Umschulung

bzw. Fortbildung dringend erfordern würden (auch wenn die Ausbildung formal

anerkannt wurde). Wie in Berlin stellen jedoch auch die westdeutschen

Gemeinden fest (vgl. IRG,1994,S.15), daß die Arbeitsämter Umschulungen und

Anpassungsqualifikationen mit der häufigen Begründung verweigern, daß eine

Qualifikation bereits vorhanden sei und somit kein Handlungsbedarf bestehe.

Andere Migranten lehnen Qualifizierungen wiederum ab, meist solche, die sie

nicht selbst ausgesucht haben, sondern die z.B. über Träger von

Fortbildungmaßnahmen angeboten werden oder sie haben sich mit ihrem

"Arbeitslosenschicksal" abgefunden. Die Motivation, durch berufliche

Qualifizierung die eigenen Arbeitsmarktchancen zu verbessern, stagniert

durch die erzwungene Untätigkeit und nicht erkennbare Zukunftsperspektiven.

Ferner fehlen Kenntnisse und Erfahrungen bei der Suche nach Arbeitsstellen

und bei Bewerbungsstrategien.

Durch die autoritären

und entmündigenden gesellschaftlichen Verhältnisse in der früheren

Sowjetunion haben sich Verhaltensweisen entwickelt, die die berufliche

Integration zusätzlich erschweren: mangelnde Flexibilität, Eigeninitiative,

individuelle Planung und Selbständigkeit (vgl. Basse 1995). Hinzu kommen die

häufigen Ablehnungen auf Arbeitsgesuche (ungeachtet auch anerkannter

Berufsabschlüsse) und Kündigungen nach der Probezeit. So sinkt mit

zunehmender Aufenthaltsdauer für viele das Sicherheitsgefühl. Offenbar recht

viele Miranten, die keinen ihrer Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz

finden, wechseln so zum "grauen"/"schwarzen" Markt über, vor allem um die

Situation ihrer Familie zu konsolidieren.

Aber auch mangelhafte

Sprachkenntnisse

sind (noch) Ursache

für die geringe Beschäftigungsquote. Die Zuwanderer, über die hier die Rede

ist, sind längstens seit sechs Jahren (seit 1990) in Deutschland. Nur wenige

verfügten bei ihrer Einreise über Deutsch-Kenntnisse und nur wenige waren

zuvor jemals in der Bundesrepublik oder einem anderen westlichen Land

gewesen. Die Deutsch-Kurse der Arbeitsämter (nach § 62 AFG) sind jedoch -

für jüdische Migranten und deutsche Aussiedler - von zunächt 12, dann 10 auf

inzwischen 6 Monate gekürzt worden. Neben Sprachkompetenzen zur

Alltagsbewältigung, die in dieser Zeit nur unzureichend erlernt werden

können, fehlen besonders Sprachfähigkeiten, die für den jeweiligen Beruf

wichtig wären. In Berlin wird erst allmählich damit begonnen, spezielle

Aufbaukurse für bestimmte Berufsgruppen einzurichten; in anderen

Bundesländern fehlen derartige Kurse - ebenso wie systematische Ansätze zur

Berufsintegration - noch völlig.

Die Sprachkenntnisse

(v.a. das aktive Sprechen) verschlechtern sich zudem nach Abschluß der

Deutsch-Kurse rapide, da sich die arbeitslosen Migranten fast ausschließlich

in einer russischsprachigen Umgebung aufhalten und Kontakte außerhalb der

eigenen Gruppe selten sind. Jugendliche und junge Erwachsene lernen die

Sprache hingegen oft schnell, besonders wenn sie eine realistische Chance

haben, hier zu studieren oder eine Ausbildung zu beginnen. Diese

Altersgruppen sind zudem aufnahmefähig und befinden sich zumindest einen

Teil des Tages durch den Besuch von Schulen oder Studien-Collegs in einem

deutschsprachigen Umfeld. Bei erwachsenen Migranten, d.h. bei Personen, die

etwa zwischen 25 und 60 Jahre alt sind, ist der Spracherwerb bzw. die

Motivation dazu u.a. davon abhängig, ob die Personen allein oder mit Familie

einreisen und wo sie herkommen. Ledige jüngere Männer und alleinstehende

Frauen der "Zwischengeneration" aus dem europäischen Raum fallen durch

schnelleren Spracherwerb auf als Verheiratete und Frauen mit Kindern bzw.

Personen aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion (sie leben meist noch

isolierter vom deutschsprachigen Umfeld bzw. konzentrieren sich auf die

Familie). Insgesamt nehmen ältere Personen (etwa zwischen 45 und 60 Jahren),

oft gemeinsam mit dem Ehepartner, proportional häufiger Deutsch-Kursangebote

wahr als Jüngere, die z.B. angeben, "keine Zeit dafür" oder "andere

Probleme" zu haben. Der Spracherwerb der Migranten im arbeitsfähigen Alter

korreliert relativ schwach mit dem Bildungsniveau, aber stark mit den

wahrgenommenen Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Besonders bei

Migranten aus Berufen mit hohem Sozialprestige führt die Unsicherheit

darüber, ob sie ihren Beruf jemals wieder ausüben können zu einer sinkenden

Motivation, Deutsch zu lernen (56).

Grob zusammengefaßt,

sind drei "aktive" Gruppen erkennbar, die im Zeitverlauf gleichbleibend

stark motiviert sind, Arbeit oder Beschäftigung zu finden: die erste Gruppe

beschränkt sich auf Bemühungen im selben Beruf wie in der Sowjetunion

weiterzuarbeiten (was einen Spracherwerb meist impliziert); die zweite

Gruppe ist bereit jede Arbeit anzunehmen oder umzulernen, der dritte Teil

der Aktiven (meist Männer) möchte "egal wie" materiellen Wohlstand erreichen

(pendelt z.B. zu Erwerbszwecken zwischen der alten und neuen Heimat oder

arbeitet illegal). Jüdische Zuwanderer und deutsche

Aussiedler

sind in

bezug auf ihre Arbeitsmarktsituation schwer vergleichbar, da letztere häufig

schon länger in der Bundesrepublik leben und exakte Angaben zur

Arbeitslosigkeit/Beschäftigung auch für sie nicht vorliegen. Nach

verschiedenen Quellen ist ihre Arbeitslosenquote ähnlich hoch wie bei den

jüdischen Neuzuwanderern und nimmt der Sozialhilfebezug ständig zu

(Diakonie-Korrespondenz 10/95). Trotz unterschiedlicher Bildungs- und

Berufsstruktur drängen beide Gruppen auf einen zunehmend überlasteten

Arbeitsmarkt, deckt sich bei Aussiedlern die mitgebrachte Qualifikation noch

seltener mit den nachgefragten Anforderungen (nur knapp 1/3 konnte

langfristig im alten Beruf weiterarbeiten) und sind mangelnde

Deutsch-Kenntnisse oft ebenso Ursache für Arbeitslosigkeit

(57). In größerem Maße als die jüdischen Zuwanderer der "Vierten Welle"

brachten sie jedoch gesuchte handwerkliche Berufe mit und konnten sich z.T.

recht gut etablieren; Männern aus manuellen und Gewerbeberufen gelang der

berufliche Wiedereinstieg am besten (Koller 1993). Die deutsche Minderheit

in der UdSSR war für ihre strenge Arbeitsmoral und Disziplin bekannt und

zieht auch hier eine z.B. berufsfremde Fließbandarbeit der Arbeitslosigkeit

o. zeitraubenden Umschulung vor; anders als bei den jüdischen Migranten

setzt auch kaum jemand die in der Sowjetunion begonnene Ausbildung fort

(Dietz 1990). Die aus der Ober- und Mittelschicht stammenden jüdischen

Migranten haben hingegen ein hohes und z.T. unrealistisches Anspruchsniveau

an ihre Arbeit/Ausbildung bzw. sind seltener gewillt, unterhalb ihres

Ausbildungsniveaus zu arbeiten. Auffällig ist jedoch, daß

Frauen

häufiger als

Männer (und häufiger als Aussiedler-Frauen) an Sprachkursen, Umschulungen

und Fortbildungen teilnehmen. Bei den Erwerbstätigen sind sie zwar im

eigenen Beruf seltener vertreten als Männer, jedoch in fremden Berufen bzw.

unterhalb ihrer Qualifikation öfter als diese. Gegenüber Aussiedler-Frauen,

denen ein beruflicher Wiedereinstieg besonders selten gelingt (Koller 1993),

sind sie proportional häufiger und schneller wieder erwerbstätig. Auch

Mertens bemerkt für Israel, daß sich sowjetische Migrantinnen eher beruflich

eingliedern lassen und bereiter sind, Arbeiten unter ihrem Ausbildungsniveau

anzunehmen als Männer (1993,S.170). Möglicherweise tragen ein niedrigeres

Anspruchsniveau oder höhere Toleranzschwellen dazu bei, daß sie sich dabei

zufriedener und optimistischer über ihre Arbeit äußern als Männer in

vergleichbaren Tätigkeiten. Jedoch haben auch sie das Gefühl, als Ausländer

unterbezahlt und von deutschen Kollegen nicht angenommen zu werden und

schlechtere Arbeit zugewiesen zu bekommen (siehe 4.1.4; 4.2.1).

Für Prognosen der

Beschäftigungsentwicklung der Zuwanderer ist es insgesamt noch zu früh. Die

Einwanderer der 70er Jahren hatten gezeigt (damals ohne nennenswerte

staatliche Unterstützung), daß sie sich längerfristig auf dem Arbeitsmarkt

behaupten konnten und dabei letztlich flexibler waren (sind) als andere

Migrantengruppen; d.h. die Zahl der langansässigen arbeitslosen sowjetischen

Juden ist proportional deutlich kleiner als die langansässiger Aussiedler

oder z.B. der türkischen Bevölkerung in Berlin (vgl. Infratest 1995).

Allerdings war die frühere jüdische Einwanderungsbewegung bedeutend kleiner

und "jünger", der Arbeitsmarkt weniger überlastet und es konkurrierten

weniger Personen mit anderen Ausländern sowie den nun ebenfalls verstärkt

arbeitslosen deutschen Akademikern um Arbeitsplätze

(58).

Das bislang

noch weitgehend brachliegende Bildungs- und Qualifikationspotential der

neuzugewanderten Gruppe könnte jedoch – bei entsprechender Intervention in

bezug auf Anpassungsqualifikationen und Ressourcenzugänge – auch dem

deutschen Arbeitsmarkt zugute kommen.

4.1.2 Lebensunterhalt und Konsum

Ähnlich wie zu der

Berufs- und Ausbildungssituation sind auch zu Einkommensarten und -höhen der

Neuzuwanderer lediglich Angaben zu Teilaspekten verfügbar, da Veränderungen

der Arbeits- und Einkommenssituation unvollständig erfaßt sind resp. von den

Zuwanderern häufig nicht gemeldet werden.

Ein Teil der

Kontingentflüchtlinge im arbeitsfähigen Alter besucht z.Zt. noch

Deutschkurse und bezieht Eingliederungsgeld. Personen, die den Kurs vor

weniger als einem Jahr beendet haben, erhalten Arbeitslosenhilfe, solche in

Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Ausbildung und Studium bekommen

u.U. Ausbildungsbeihilfen bzw. Lafög/Bafög. Alle anderen nicht

erwerbstätigen oder geringfügig beschäftigten Migranten mit Kontingentstatus

haben Anspruch auf Sozialhilfe, gegebenenfalls zusätzlich auf Kinder- und

Erziehungsgeld sowie Unterhaltsvorschuß. Der Lebensunterhalt der

älteren

Zuwanderer, die

auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Chancen haben, wird ebenfalls hauptsächlich

über die Sozialhilfe abgesichert. Darüberhinaus bestehen folgende Regelungen

der Rentenversicherungsträger: Im Gegensatz zu Aussiedlern können eine Rente

nur Personen erhalten, die bis Ende 1992 im Rentenalter in das

"Beitrittsgebiet" eingereist sind und auch da bleiben (in diesem Fall gilt

das Sozialversicherungsabkommen der DDR mit der UdSSR weiter). Juden, die

sich als Deutsche verstehen - und wie z.B. die Rußlanddeutschen ursprünglich

aus Deutschland kamen - müssen, um nach dem Bundesvertriebenengesetz

(christlichen) Vertriebenen und Spätaussiedlern gleichgestellt zu werden,

ihre Zugehörigkeit zum "deutschen Sprach- und Kulturkreis" nachweisen, womit

sie einen Rentenanspruch nach dem Fremdrentengesetz erwerben. In

Einzelfällen können seit kurzem auch ehemalige Soldaten der Roten Armee, die

durch Kriegseinwirkung invalidisiert wurden, Leistungen bei der

Kriegsopferversorgung beantragen. Für Zuwanderer, die sich unter dem

Naziregime im Ghetto, KZ oder auf der Flucht befanden, gibt es je nach

Bundesland verschiedene Möglichkeiten, zusätzliche Beihilfen zu beantragen,

wie z.B. beim Hardship-Fund der Jewish Claims Conference (vgl. auch

Saathoff,G./Schlegel,S. 1993).

Über den Umweg der

Erfassung von Beiträgen zur Gemeindesteuer läßt sich sagen, daß nach Abzug

von Rentnern, Minderjährigen und Auszubildenden/Studenten etwa 2.300

Neuzuwanderer mit steuerpflichtigem Status verbleiben, von denen weniger als

ein Viertel Gemeindesteuern zahlt. Somit kann vermutet werden, daß über

Dreiviertel der Zuwanderer von geringfügigen Einkommen oder

Erwerbsersatzeinkommen/Transferleistungen leben, sofern korrekt angegeben.

Neben den im vorherigen Abschnitt genannten Gründen haben

Nebenerwerbsmöglichkeiten sowie das gebotene soziale Netz in der

Bundesrepublik sicher ihren Anteil an dieser Situation. Man kann von

Sozialhilfe leben, wenn auch nicht besonders gut. Ein Zuwanderer:

"In der

Sowjetunion mußte man nur für's tägliche Brot sorgen, alles andere übernahm

der Staat. Hier ist es umgekehrt."

(J., Ökonom, 44)

Obwohl keine

repräsentativen Angaben zur Selbstwahrnehmung des

Lebensstandards

und der

Lebensverhältnisse der Zuwanderer in der Bundesrepublik vorliegen, wird

dennoch fast einhellig von ihnen berichtet, daß sich ihr Lebensstandard und

oft auch die finanzielle Sicherheit durch die Emigration verbessert haben,

dies jedoch zulasten des gesellschaftlichen Status. Der Konsens verwundert

nicht, eingedenk der maroden und defizitären Situation in der früheren

Sowjetunion in allen Bereichen vom Wohnungsbau bis zur

Konsummittelproduktion einerseits und andererseits der u.a. hohen Anzahl von

Akademikern, die nun nicht mehr in ihrem angestammten Berufsfeld tätig sein

können. Damit korrespondierend zeigen sich die Migranten in Bereichen, die

in der UdSSR unterversorgt waren, hier am zufriedensten: Lebensmittel- und

Gesundheitsversorgung sowie Konsummöglichkeiten und am unzufriedensten in

Bereichen, mit denen sie in der Sowjetunion eher zufrieden waren: berufliche

Anerkennung, Schulsystem, Arbeitsathmosphäre ("Kollektivität") und

Sozialbeziehungen (siehe 4.1.4; 4.2).

Deutlich positiver als

in der Sowjetunion werden die

Konsummöglichkeiten

eingeschätzt. Nach

unserer Erfahrung sind besonders die jüngeren Zuwanderer ausgesprochen

"konsumfreudig". Vor allem zu Beginn des Aufenthalts führen die bisherigen

Konsumdefizite, die gewohnte Notwendigkeit schneller Kaufentscheidungen und

eines einheitlichen Preisniveaus zu "Hamsterkäufen" und Verschuldung.

Eingedenk dieser Erfahrung warnt die neue ZWST-Broschüre "Leitfaden für

jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion" ausdrücklich vor dem

Abschluß von Verträgen, Versicherungen und Ratenkäufen und weist darauf hin,

daß Konsumwaren keine Mangelwaren sind und Kaufentscheidungen in Ruhe

überdacht werden könnten (1995, S.35).

Auch wenn dies nicht

quantifiziert werden kann, fallen im täglichen beruflichen und privaten

Kontakt mit Zuwanderern einige Konsumbesonderheiten auf: Die Ausgaben für

Nahrungsmittel sind bei vielen relativ niedrig, da ein Großteil der Frauen

täglich kocht/bäckt (d.h.keine teureren Fertiggerichte kauft) und z.T.

ähnliche Zutaten wie in der alten Heimat benutzt, die vergleichsweise

preiswert sind (Mehl, Grieß, Graupen, Tee etc.). Etliche Migranten kaufen

Lebensmittel auch in Polen, in türkischen Discount-Märkten oder bringen sie

aus der GUS mit bzw. lassen sie mitbringen.

Die Ausgaben für

Kleidung scheinen zumindest kurz nach der Einreise recht hoch zu sein: die

mitgebrachte Bekleidung wird meist sehr schnell durch den Kauf neuer

Kleidung und Accessoires ausgetauscht, wobei viele dabei weiterhin

"russischem Geschmack" folgen. Dies fällt auch Zuwanderern auf, die bereits

länger hier leben:

"Ich erkenne

sie sofort. Moschino-Täschchen, Schmuck, egal ob echt oder nicht, Hauptsache

viel und kitschig. Viel Farbe, unmöglich geschminkt.

[..]

Pelze - wer trägt denn so etwas heute noch? Die hängen sich ihren ganzen

Besitz um den Hals und glauben, daß sie dann besser angesehen werden. Die

Männer sehen dafür richtig schäbig aus.."

(O., Studentin, 28)

Mag die Realität auch

etwas weniger kraß aussehen und auf junge Migrantinnen auch nicht zutreffen,

die sich sehr schnell "westeuropäisch" kleiden, scheint es in der Tat so zu

sein, daß Frauen positive Ausdrucksmöglichkeiten/Anerkennung über ihr

Äußeres suchen, während männliche Zuwanderer weniger Wert auf ihr Outfit

legen, dafür aber auf andere Statussymbole (z.B. auffällige Autos). Daneben

scheint der Kauf technischer Geräte für sie wichtiger zu sein. Waren sie

bereits in der UdSSR aufgrund fehlender Dienstleistungsstrukturen auf

handwerkliche Fähigkeiten angewiesen, so verdienen sich viele mit diesem

Können und den dazugehörigen Arbeitsmitteln (z.B. Bohrmaschinen) hier etwas

dazu bzw. nutzen es im eigenen Haushalt. Kühlschrank und Waschmaschine haben

- nach dem Auszug aus dem Wohnheim - ebenfalls hohe Priorität, rangieren

jedoch (zeitlich) hinter der Anschaffung von Telefon (in Westberlin verfügen

98 % der Zuwanderer-Haushalte über ein Telefon) und Fernsehgerät (mit

"Satellitenschüssel" zum Empfang russischsprachiger TV-Programme). Aufgrund

von Sprachproblemen, Isolation oder erzwungener Untätigkeit beschränken sich

soziale Kontakte meist auf das russischsprachige Umfeld und/oder auf den

häuslichen Bereich und werden u.a. durch Fernsehen und Telefonate mit der

Heimat kompensiert. Daneben verfügen etliche Privat-Haushalte über

Anrufbeantworter und Fax-Geräte, die auch für geschäftliche Kommunikation

genutzt werden.

Wenn eine Wohnung

gefunden und eingerichtet worden ist, werden verfügbare Einkommen häufig für

Reisen - hauptsächlich in die Ex-UdSSR und nach Israel - eingesetzt. Die

Kosten, die hierbei durch die Unterbringung bei Verwandten und Bekannten

gespart werden, werden durch (von letzteren auch erwartete) Geschenke und

Zuwendungen allerdings wieder aufgehoben. Einige - meist ältere kulturell

interessierte - Migranten unternehmen auch (Billig-)Bus-Reisen durch Europa.

Von Personen, die

ausschließlich auf die Sozialhilfe oder geringe Einkommen angewiesen sind,

wird jedoch häufig erwähnt, daß sie sich über den täglichen Bedarf

hinausgehende Ausgaben nicht leisten können. Im besonderen betrifft dies

Rentner und kinderreiche Familien:

"In Moskau sind

wir oft ins Theater und ins Konzert gegangen. Jetzt geht das nicht mehr. Wir

wollten so gern zu Barenboim, aber 100 Mark für die Karten können wir nicht

bezahlen. Wir gehen eigentlich nur zu den Veranstaltungen in der Gemeinde,

da ist es billig oder wir bekommen Ermäßigung."

(F., Rentnerin, 63)

"Ich wünschte,

wir könnten alle mal zusammen wegfahren, Urlaub machen. Ich bin noch nie aus

Berlin rausgekommen und mein Mann auch nicht. Die Kinder müssen immer

einzeln ins Ferienlager, für alle reicht es nicht."

(T., Geologin, 35, 3

Kinder)

An den

Konsumgewohnheiten der Umgebungsgesellschaft orientiert, wird sich jedoch

bei der Masse der Migranten die Tendenz zu einem erhöhten Konsum vermutlich

fortsetzen, wobei sich die Schere zwischen den weiterhin von Sozialhilfe

oder Kleinstverdiensten abhängigen Zuwanderern und denjenigen weiter öffnen

wird, die sich hier beruflich etablieren können oder aber andere

Einkommensquellen zu nutzen verstehen. Daß diese Entwicklung bereits

begonnen hat, bemerkt auch die Stuttgarter Studie und stellt fest: "Es

entwickelt sich ein privater Arbeitsmarkt mit der alten Heimat. Gebrauchte

Autos, Fernseher, Videorecorder, Lebensmittel u.ä. werden in privaten Reisen

in die Heimat mitgenommen und verkauft. Die Erlöse sind noch sporadisch und

bescheiden [..], sie verweisen aber auf eine mögliche 'Perspektive' in der

Zukunft: einen nicht zu kontrollierenden Graumarkt am Rande der legalen

Gesellschaft" (IRG 1994,S.25). Die zunächst schlechten gesellschaftlichen

Chancen für die Einwanderer, ihre zweckrationale Orientierung und ein

beschleunigter Lebensrhythmus tun ihr übriges zu derartigen Unternehmungen.

Dabei entstehen unvermeidlich Konflikte, wenn Zuwanderer ihre eingeübten

"Überlebens-techniken" anwenden, die aus einem System stammen, in dem

informelle "Umverteilungen" nach wie vor selbstverständlich sind, man mit

Geld buchstäblich jede Entscheidung revidieren und jede "Ware" erhalten

kann.

Es sind eher jüngere

Leute, die an der Konsumgesellschaft teilhaben wollen und anfällig sind für

die Verlockungen, die sich daraus ergeben, daß sie sich relativ frei

zwischen den Ländern bewegen können, auch die abziehenden sowjetischen

Streitkräfte und Vertragsarbeiter gerade in Berlin noch schnell das "große

Geschäft" machen wollten, die Situation in den ehemaligen Ostblockländern

chaotisch ist, es korrupte Grenzbeamte gibt und Warennachfragen aller Art

dort und hier bestehen. In Extremfällen gehen diese Konflikte bis in den

illegalen oder kriminellen Bereich (z.B. in Form von "Schiebergeschäften")

(59).

Ohne solche Tendenzen

unterschätzen zu wollen, nutzt der absolut überwiegende Teil der Migranten

die Möglichkeiten der neuen Umgebung jedoch legal und sind Generalisierungen

über eine "moralische Bedenkenlosigkeit", wie sie

den

jüdischen Zuwanderern

in einer Berliner Studie bescheinigt wird, ebenso wie die dort vorgenommene

(einzige) Kategorisierung in "Gesetzesbrecher" und "immer mehr unter ihren

Einfluß geratende Gesetzesbeachter" (Freinkman 1992, u.a. S.30) falsch und

gefährlich (60).

4.1.3 Räumliche Mobilität und

Wohnsituation

Soziale

Differenzierung führt nach Friedrichs zu räumlicher Ungleichheit , wobei der

wichtigste Prozeß, der soziale und räumliche Ungleichheit verbinde, die

Mobilität sei (in Bertels 1991, S.16). Das "biographische Kapital" der

Migranten ließ eine gewisse vertikale und horizontale Mobilität auch nach

ihrer Einreise in die Bundesrepublik vermuten. Die Lage im Arbeitsbereich -

wie die Erfahrung mit ausländischen Migranten im allgemeinen - zeigte

jedoch, daß die Zuwanderer in ihrer sozialen Mobilität (noch) relativ

gehemmt sind bzw. gehemmt werden. Andererseits kann ihre räumliche Mobilität

dazu beitragen, Disparitäten und Defizite auszugleichen. Den Ort (die Stadt,

die Wohnung) zu finden, an dem sie sich wohlfühlen und wo ihre beruflichen

und gesellschaftlichen Chancen am größten sind, ist zudem meist der erste

Schritt vor der eigentlichen Suche nach einer Arbeit.

Berlin hat für

Migranten eine starke Anziehungskraft. Einem großen Teil der Zuwanderer, die

nach Inkrafttreten der Kontingentflüchtlingsregelung im Rahmen dieses

Verfahrens in einen anderen Ort der Bundesrepublik eingereist sind, ist es

gelungen, seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen und das sog. "geregelte"

Verfahren, das ihren Wohnsitz festlegt, zu umgehen

(61).

Die Auszählung einer

Stichprobe (Juni 1994 bis Juni 1995) neu registrierter Mitglieder der

Berliner Jüdischen Gemeinde zeigt, daß von 500 Personen mit Kontingentstatus

359 aus anderen Bundesländern "ungeregelt" nach Berlin gekommen waren

(62).

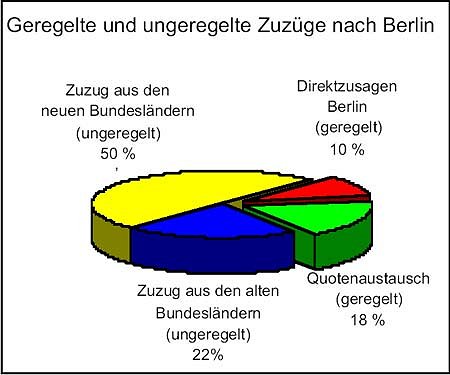

Aus der Graphik

wird ersichtlich, daß die Fluktuation aus den neuen Bundesländern dabei

besonders stark ist (63).

2/3 aller in der

Berliner Gemeinde registrierten ungeregelten Zuzüge aus der ehemaligen DDR

kommen aus dem angrenzenden Land Brandenburg. (Nach Angaben des Landkreises

Barnim z.B. hatten allein im 1.Halbjahr 1995 mehr als über 150 Personen das

Aufnahmeheim Ahrensfelde in Richtung Berlin verlassen.) Aus Sicht der

Zuwanderer macht die bestehende Verteilungspolitik keinerlei Sinn. Besonders

im Süden der früheren DDR (aus dem die Fluktuation insgesamt auch am

stärksten ist - siehe 5.1) werden sie in Dörfern und Kleinstädten

untergebracht, in denen es an Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Wohnungen,

sozialen Kontakten und Hilfseinrichtungen mangelt und wo - so die Berichte

Betroffener - Übergriffe auf Wohnheime und Personen konzentriert sind. Zudem

sind sie das Leben in der Großstadt gewöhnt, haben Verwandte u.a. in Berlin

und einen Wohnberechtigungsschein, der paradoxerweise für die gesamte

Bundesrepublik gilt. So ist das Ziel der meisten, trotz aller Hürden in

Städte und Bundesländer mit günstigeren Bedingungen umzuziehen:

"Wir haben eine

Odyssee hinter uns. Vom ersten Tag an wollten wir nach Berlin. Die Zusage

haben wir aber für Sachsen-Anhalt bekommen. Wir waren erst in einem Wohnheim

auf dem Land, dann wurden wir umgesiedelt. Das zweite Wohnheim wurde

geschlossen und wir haben 20 km entfernt eine Wohnung auf dem Dorf bekommen.

Das gehörte schon zu Niedersachsen. Die Leute waren sehr nett, eine hat

sogar geweint, als wir weggezogen sind. Aber was sollten wir da. 140 km bis

Hannover, da war die nächste

[jüdische]

Gemeinde, keine

Arbeit, keine Kultur, kein Theater. Wir sind doch aus Leningrad. Die

Bekannten haben am meisten gefehlt. Wir hatten doch kaum Kontakte. Nach drei

Jahren haben wir es endlich geschafft, nach Berlin. Ich hab schon geglaubt,

ich werde sterben in diesem Dorf. Arbeit werden wir wohl nicht mehr finden

in unserem Alter, aber wenigstens sind alle Freunde in der Nähe."

(K.,

Krankenschwester, 50)

Wie diesem Ehepaar ist

es vielen anderen gelungen, nach Berlin umzuziehen, wobei nur teilweise

bekannt ist, auf welchem Weg, da es immer schwieriger wird, die

Wohnsitzbeschränkungen streichen zu lassen, Wohnungen am neuen Wohnort zu

finden, und Sozialämter, die bereit sind, die Kosten zu tragen

(64).

Schnelligkeit,

Ausdauer, Hartnäckigkeit, gut funktionierende Informationskanäle gehören mit

Gewißheit dazu wie auch die Mithilfe von Verwandten/Freunden, ein gewisser

"Ideenreichtum" und einige Umwege (65).

Die Zahl der

Wegzüge

aus Berlin

ist hingegen bisher außerordentlich gering und betrifft fast nur jüngere

Menschen. Von den Pendlern abgesehen, sind seit 1990 unter 1 % der

Neuzuwanderer zurück in die frühere Sowjetunion gegangen, ca. 1 % in andere

Staaten (USA, Israel) und etwa 2 % in andere Bundesländer - dies

ausschließlich berufsbedingt, d.h. wenn ein Familienmitglied Arbeit in einem

anderen Ort gefunden hat. Berlin hat so fast ausschließlich

Wanderungsgewinne zu verzeichnen.

Ebenso wie die

Migranten, die über "Umwege" nach Berlin gekommen sind, müssen die direkt

nach Berlin eingereisten Personen Wohnungen hier finden, denn auch sie

werden i.d.R. zunächst in ein Übergangswohnheim eingewiesen. Durch die

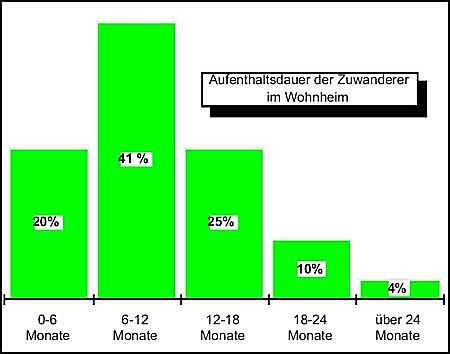

Registrierung des Auszugs aus dem Wohnheim in eine Wohnung läßt sich die

Aufenthaltsdauer

der Zuwanderer in

Übergangsheimen feststellen. Das Diagramm zeigt, daß das Gros der Zuwanderer

(41 %) 6-12 Monate in einem Wohnheim verbracht hat, 20 % sogar weniger.

Meist handelt es sich

dabei um 1- bzw. 2-Personen-Haushalte. 39 % aller wohnten länger als ein

Jahr im Heim, davon aber nur 4 % über zwei Jahre. Die Gruppe der lange im

Heim Wohnenden setzt sich wegen fehlender bzw. nicht bezahlbarer großer

Wohnungen hauptsächlich aus Familien mit vier und mehr Personen zusammen.

Ein Zuwanderer:

"Ich habe 170

Bewerbungen geschickt. Entweder haben sie gar nicht reagiert oder abgelehnt.

Ich habe es durch Makler versucht. Aber die deutschen Makler wollen keine

Ausländer. Sie haben mich erst gar nicht angehört und die russischen nehmen

15 bis 20.000 Mark für eine 3- oder 4-Zimmerwohnung. Das Geld habe ich

nicht. Wir wohnen zu viert in einem Zimmer. Seit anderthalb Jahren. Ich weiß

nicht mehr, was ich noch machen soll. Am liebsten würde ich zurückgehen,

aber da haben wir keine Wohnung mehr."

(A., 43)

Von Problemen mit der

Wohnraumbeschaffung für große Familien berichtet auch die Stuttgarter

Untersuchung, zugleich ist die Verweildauer im Wohnheim dort im Durchschnitt

etwas länger (IRG 1994, S.19f). Neben größeren Familien sind es meist

alleinstehende Männern zwischen 40 und 60 Jahren, die längere Zeit im

Wohnheim verbringen (oft bemühen sich letztere erst intensiv um eine

Wohnung, wenn fast alle russischsprachigen Mitbewohner aus dem Wohnheim

ausgezogen sind, denn so lange ist das Wohnheim ein Mikrokosmos "russischen"

Lebens; darüberhinaus muß sich der Einzelne nicht um das Bezahlen von

Strom-Rechnungen kümmern, keine Möbel und Einrichtungsgegenstände kaufen

usw.).

Im übrigen hat sich

das Auszugstempo aus den Wohnheimen seit Beginn der Einwanderungswelle

beschleunigt. Bei der Voruntersuchung 1993 waren es noch 70 %, die länger

als ein Jahr im Heim gewohnt hatten, davon 15 % über 2 Jahre. Zum einen war

die Zuzugswelle anfangs viel kompakter (d.h. es kamen bedeutend mehr

Zuwanderer gleichzeitig), zum anderen haben die Migranten inzwischen mehr

Erfahrungen und Beziehungen auf dem Wohnungsmarkt und sind in der Lage,

nachziehenden Verwandten und Bekannten bei der Wohnungsbeschaffung zu

helfen. Für die zuletzt (1995) Eingereisten beginnt sich die Situation

jedoch allmählich wieder zu verschlechtern, da sich die Sozialämter zu

weigern beginnen, die sprunghaft gestiegenen Mieten des Berliner

Wohnungsmarkts, auch für Sozialwohnungen, zu übernehmen

(66).

Insgesamt ziehen die

Zuwanderer doch inzwischen im Schnitt recht schnell aus dem Wohnheim aus.

Sie haben keine gute, aber insgesamt eine bessere Ausgangsposition auf dem

Wohnungsmarkt als andere Migranten. Im Vergleich wieder zu den

Spätaussiedlern, deren Verweildauer in Wohnheimen im Schnitt zwischen 2 und

4 Jahren liegt (Diakonie-Korrespondenz 10/1995), haben sie vor allem weniger

Kinder und reisen weniger häufig als diese in ganzen Familienverbänden ein,

die dann auch meist geschlossen leben bleiben wollen (Bade/Troen 1995,S.79).

Angemerkt sei jedoch

nochmals, daß die Wohnsituation auch der jüdischen Zuwanderer in anderen

Bundesländern (insbesondere in den neuen Ländern) gänzlich anders aussieht.

Die Zuwanderer leben meist massiert in kleinen Ortschaften, die nicht einmal

den eigenen Wohnungsbedarf annähernd decken können. Die Entfernung zu

größeren Städten bzw. die schlechte Anbindung führt zudem dazu, daß

Informationsdefizite bestehen und Wohnungsbewerbungen lediglich schriftlich

abgegeben werden können. Daß wiederholte, persönliche Vorsprachen jedoch

fast eine Bedingung für den Erhalt einer Wohnung sind, zeigte sich bei den

Berliner Migranten.

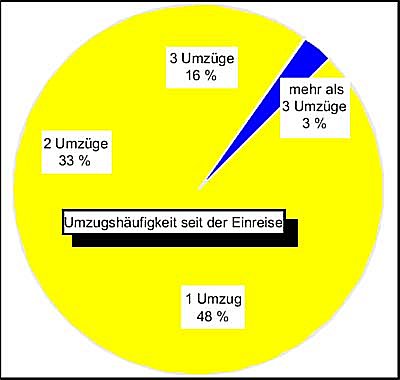

Der Auszug aus dem

Übergangsheim bedeutet jedoch noch nicht unbedingt eine zufriedenstellende

Veränderung der Wohnsituation. So wie die residentielle Mobilität der

Zuwanderer zwischen den Städten der Bundesrepublik hoch ist, zieht auch ein

Teil innerhalb Berlins mehrfach um, um sich weiter zu "verbessern". Die

folgende Graphik erfaßt die

Umzüge

der Migranten im

Zeitraum 1.1.1990 bis 31.10.1995, die sich aus dem Eintrag im Datenfeld

"Umzüge nach der Einreise" ergeben (67).

Sie kann

lediglich einen Trend zeigen, da Personen mit kürzerer Aufenthaltsdauer

nicht getrennt von denen erfaßt sind, die bereits länger (längstens seit

1990) in der Bundesrepublik leben. Deutlich wird zumindest, daß über die

Hälfte der Zuwanderer nach ihrem Auszug aus dem Heim bzw. nach Bezug der

ersten eigenen Wohnung bereits noch einmal oder sogar mehrmals umgezogen ist

(68).

Auch wenn dies nicht

näher quantifiziert werden kann, sind häufige Umzüge eher ein Merkmal der

Zuwanderer der Jahre 1990/1991, die mit den Strukturen des Wohnungsmarktes

selten gut vertraut waren und kaum soziale Netzwerke zur Verfügung hatten

und zunächst meist jedes, auch schlechte Wohnungsangebot annahmen, um dem

Wohnheim zu entfliehen (69).

Beinahe "klassische"

Wohnkarrieren sind der Umzug vom Ostberliner Wohnheim in eine Ostberliner

Wohnung und danach in eine Westberliner Wohnung bzw. der Wechsel aus einem

Wohnheim anderer Bundesländer in ein Untermietsverhältnis in Berlin und dann

in die eigene Wohnung.

Gründe

für einen

wiederholten Umzug, wenn sie genannt wurden, waren: Entfernung zu

Verwandten, Nachzug von Verwandten, Mietpreiserhöhung, Ofenheizung,

fehlender Aufzug, Heirat, Geburt eines Kindes, Trennung und Auszug eines

Familienmitgliedes, Probleme mit Haushaltsangehörigen, vor allem aber der

Zustand und die Lage der Wohnung. Der letztgenannte Punkt betrifft besonders

Zuwanderer, die zuvor im Ostteil der Stadt wohnten. Von den 1991 über 1.200

dort lebenden sowjetischen Juden mit ihren Familien, ist über die Hälfte in

den Westteil der Stadt gezogen. Einen Umzug in umgekehrter Richtung haben

lediglich 1% der Zuwanderer gemeldet, von denen die Hälfte später jedoch

wieder nach Westberlin zurückgezogen ist. Auf der Grundlage von 3.500 auf

die Berliner Stadtbezirke zuordbaren Adressen ergibt sich somit folgende

Verteilung: Am 31.12.1995 wohnten 2.728 der neuen Gemeindemitglieder im

Westteil der Stadt und 772 im Ostteil. Neben mangelhaften

Wohnungsaustattungen, fehlenden Telefonen oder Infrastrukturmerkmalen wird

von sowjetischen Zuwanderern häufig eine vorgefaßte Abneigung gegen den

Ostteil der Stadt geäußert, der häufig mit "DDR" oder "wie in der

Sowjetunion" gleichgesetzt und negativ bewertet wird.

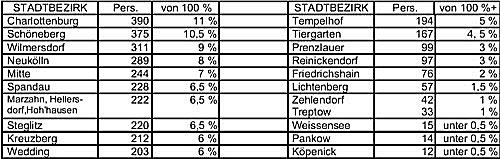

Einen - allerdings

sehr groben - Aufschluß über die

Wohnqualität

gibt die

Verteilung der Zuwanderer auf die einzelnen Berliner Stadtbezirke. Die

folgenden zwei Abbildungen zeigen den derzeitigen Anteil der Migranten in

den einzelnen Bezirken - zunächst getrennt nach Ost- und Westteil der Stadt:

Auf Gesamtberlin

bezogen sieht die Verteilung der Zuwanderer auf die Bezirke wie folgt aus:

In der Presse ist -

wie schon einmal in den 20er Jahren - die Rede vom Westberliner Bezirk

Charlottenburg als "Charlottengrad" (DER SPIEGEL 35/1995), dem

Hauptansiedelungsort der "Russen" in Berlin. In der Tat hat dieser Bezirk

den stärksten Anteil an neuzugewanderten sowjetischen Juden aufzuweisen,

gefolgt von Schöneberg. Große Teile beider Bezirke zählen, ebenso wie die

stark von Zuwanderern bewohnten Bezirke Wilmersdorf, Steglitz und Spandau,

zu den mittleren bis guten Wohngegenden. Wohngebiete des gehobenen

Mittelstandes, in denen jedoch relativ wenige Zuwanderer leben, wären in

Westberlin z.B. Zehlendorf, in Ostberlin Treptow, Pankow und Köpenick. Die

Bezirke mit der höchsten Konzentration an Ausländern in Berlin sind

Kreuzberg (33 %), Neukölln (19 %) und Wedding (27 %); hier wohnen zusammen

aber nur 20 % aller sowjetischen Juden. 6 % der Migranten haben Wohnungen in

Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf, den ehemaligen Stadtrandbezirken,

in denen zur DDR-Zeit weitläufige Plattenbausiedlungen entstanden

(70).

Anders als in

Westberlin, wo sich die Zuwanderer auf das gesamte (Kern-)Stadtgebiet

verteilen, leben sie im Ostberlin entweder in diesen Neubaugebieten oder im

östlichen Stadtzentrum – in Mitte und Prenzlauer Berg. Beide Bezirke waren

schon zu DDR-Zeiten außerordentlich gemischte Wohngebiete mit einem hohen

Anteil an Arbeitern, Künstlern und "Aussteigern" sowie einem besonderen

Stellenwert von Nachbarschaft und Solidarisierung. Möglicherweise ist das

höhere Toleranzpotential ein Grund dafür, daß sich nach der Vereinigung hier

nicht nur sowjetische Juden, sondern Vertreter diverser Ethnien und

Interessen ansiedel(te)n. Während die jüdischen Migranten aus den

Neubaugebieten mit ihrem sozialen Konfliktpotential wieder abwandern,

verändert sich das Stadtbild im östlichen Zentrum (besonders in Mitte) durch

ihre Anwesenheit deutlich, in Form von Bistros, Galerien oder Läden.

Inwieweit der für den Osten ungewohnt hohe Ausländeranteil, die soziale

Polarisierung der Bevölkerung, die geplante Ansiedlung von Einrichtungen der

Bundesregierung und die Aufwertung des östlichen Stadtzentrums durch den Bau

von Geschäftsstraßen diese Situation wieder verändern wird, bleibt

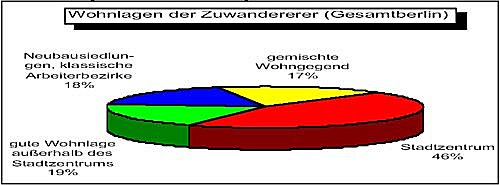

abzuwarten. Nach der jeweiligen örtlichen Lage und unter Hinzuziehung des

Berliner Mietspiegels ergibt sich grob etwa folgendes Bild (Abb. nächste

Seite), das den jeweiligen Wohnungszustand und die Belegung der Wohnung

allerdings nicht berücksichtigt (siehe 4.1.4). Fast 2/3 der Zuwanderer ist

es gelungen, Wohnungen in relativ beliebten Wohngegenden zu finden. Wie oben

ersichtlich, war dazu häufig ein wiederholter Umzug notwendig, der meist

ebenfalls innerhalb recht kurzer Zeit bewerkstelligt wurde. Für den Westteil

der Stadt kann davon ausgegangen werden, daß kaum jemand in

Substandard-Wohnungen lebt (unter der übrigen ausländischen Bevölkerung

leben 17 % ohne Bad, WC oder Sammelheizung; vgl. Infratest 1995). Die nach

der großen "Welle" 1990/1991 gekommenen Migranten ziehen es auch vor, länger

in Provisorien zu leben,als Wohnungen in schlechtem Zustand oder schlechter

Lage zu beziehen; besonders Ältere äußern nun häufiger den Wunsch, die

Wohnung solle "für immer reichen"

(71).

Über die

Techniken

der

Wohnungsbeschaffung ist (besonders in bezug auf Mehrfachumzüge) wenig

bekannt. Ihre erste Wohnung erhielten etwa 20 % der Zuwanderer von der

Jüdischen Gemeinde bzw. über deren Verrmittlung. Nach eigenen Angaben

bezogen ca. 30 % die erste Wohnung durch direkte eigene Bewerbungen bei

Wohnungsgesellschaften, 5 % über Annoncen und 35 % durch Bekannte, Verwandte

und Makler. Unter 10 % der Wohnungen wurden vom Wohnungsamt oder der

Abteilung für Seniorenwohnungen angeboten. Für den Erstumzug war i.d.R. ein

Wohnberechtigungsschein vorhanden. Der Bezug von Sozialhilfe ist für die

Wohnungssuche zumindest bei gemeinnützigen Unternehmen kein Hindernis, u.a.

weil die Mietzahlung relativ garantiert ist. So waren es auch meist

Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus, die nach dem Heimaufenthalt bezogen

wurden. Sie gelten unter den Zuwanderern zudem als kündigungssicher, anders

als Wohnungen privater Träger, denen Willkür unterstellt wird. Die

geronnenen Erfahrungen der Migranten in Bezug auf die bisherige

sozial-räumliche Umwelt

zeigen sich besonders

in ihren Wohnpräferenzen. Für Einheimische erstaunlich, ziehen die meisten

Zuwanderer innerstädtische Ballungsgebiete, Neubauwohnungen etc. begrünten

ruhigen Stadtrandgebieten oder den meist großzügig geschnittenen, hohen

Berliner Altbauwohnungen vor (die nach ihrer Meinung u.a. eher desolat

sind). Anders auch als die eher ländlich geprägten Aussiedler, die - so

berichten Studien einhellig - großen Wert auf das "eigene Häuschen" legen

(was in Berlin ohnehin kaum realisierbar wäre), bevorzugen die jüdischen

Migranten zentrale Orte und Hauptstraßen. Auch für Israel bemerkt Mertens

(1993,S.165), daß Wohnungen in "Prestige-Vororten" von Großstädten abgelehnt

werden, so als wären die Zuwanderer damit wie in der Sowjetunion von der

Versorgung abgeschnitten. Neben der vermeintlich nicht vorhandenen

Infrastruktur mag eine Rolle spielen, daß der neue Ortsbezug zunächst nicht

an vertraute Bauten und Plätze gebunden ist, aber an die Nähe von Personen

und Institutionen. Es verbinden sich keine "Gefühle" mit einem bestimmten

Kiez, sondern es wird, besonders von Älteren, rational nach einer

Überschaubarkeit des (auch räumlichen) Lebensumfeldes entschieden: Kurze

Wege zum Sozialamt, die U-Bahn in unmittelbarer Nähe, die Tochter in der

Nebenstraße usw. vermitteln eine gewisse Sicherheit. Zudem beschränkt sich

ihr sozialer und räumlicher Aktionsradius sehr häufig auf die Achsen

Supermarkt – Sozialbehörde – Arzt – Wohnung der Kinder (wenn vorhanden).

Dabei entstehen freilich neue Raumbezüge, die sich bei älteren Zuwandern

vorzugsweise an markanten räumlichen Punkten orientieren, u.a.weil viele

weder deutsch sprechen noch lateinische Buchstaben lesen können. Die Frage

"Wo wohnen sie?" wird sehr häufig ähnlich beantwortet, wie von der

70jährigen Soja:

"Wie die Straße

heißt, kann ich mir nicht merken. Ich erkläre es, dann wissen Sie schon: Ich

muß mit der grünen Linie

[U-Bahn]

fahren, bis zu

der Station, wo der Blumenladen auf dem Bahnsteig steht. Dann gehe ich an

dem großen Turm vorbei, dann an dem roten Haus um die Ecke und bei der

Tankstelle links..".

Einige Zusammenhänge

von

Mobilität und Sozialstruktur,

die oben (3.Kapitel) nicht nachweisbar waren, da u.a. Daten über eine

geeignete seßhafte Vergleichsgruppe fehlten, zeigen sich bei Umzügen

innerhalb der BRD bzw. Berlins: 1- bis 3-Personen-Haushalte wandern häufiger

als jene mit mehr Mitgliedern, deren Immobilität oft durch den Mangel an

großen Wohnungen diktiert wird. Migranten aus der europäischen UdSSR und

Großstädten sind mobiler als jene aus dem asiatischen Teil (die gleichzeitig

mehr Kinder haben) und aus weniger großen Städten. Eine Korrespondenz der

Umzugshäufigkeit mit dem Beruf ist kaum erkennbar – Personen aller

Berufsgruppen zeigen sich mobil. Allerdings ziehen Erwerbstätige bis jetzt

proportional seltener um als Sozialhilfeempfänger (u.U. weil die mehr Zeit

haben, sich mit dem Wohnungsmarkt zu befassen). Ein Zusammenhang zwischen

Mobilität und Alter ist ebenfalls kaum erkennbar, es beteiligen sich

Migranten aller Altersstufen an den Umzügen. Bei alten Menschen spielt

jedoch der Gesundheitszustand eine wesentliche Rolle; behinderte Ältere

"sitzen" besonders lange im Wohnheim und können ihre Situation häufig nur

durch massive Fremdintervention ändern. In der Kombination mit dem

Geschlecht sind es geringfügig weniger jüngere Frauen als jüngere Männer und

ältere Frauen als ältere Männer, die wiederholt umziehen. Lediglich in der

Verbindung Alter – Familienzyklusereignis zeigt sich ein enger Zusammenhang

bei lokalen Umzügen: mit der Veränderung des Raumbedarfs durch Heirat,

Geburt oder Scheidung wurde häufiger die Wohnung gewechselt.

Der Zusammenhang mit

der Stärke des Bezugs zur jüdischen Kultur/Religion ist ebenfalls schwach.

Bei interregionalen Umzugswünschen wird häufig die Nichtexistenz einer

Jüdischen Gemeinde/ am bisherigen Wohnort moniert (i.d.R., wenn die

Betreffenden sich bei der Gemeinde als wohnungssuchend vorstellen), was sich

nach erfolgtem Umzug jedoch selten in verstärkter Teilhabe am Gemeindeleben

widerspiegelt. Die Wanderungen

nach

Berlin erfolgen

wegen der gesuchten Nähe zu Bezugspersonen, der vorhandenen

Infrastruktur/Netzwerke sowie in Erwartung besserer Chancen auf dem

Wohnungs- und Arbeitsmarkt, weniger infolge der Unterordnung unter

tatsächliche Erfordernisse des Arbeitsmarktes, wie es bei anderen Ausländern

meist der Fall ist (de Riz 1979). Die Umzüge

im

kleinräumlichen Bereich

dien(t)en dann der

(u.U. weiteren) Verkürzung der räumlichen Distanz zu Angehörigen und dem

Bezug einer besseren, größeren oder zentraler gelegenen Wohnung (und

partiell bereits der "äußeren" Statuserhöhung). Mit dem Finden einer den

eigenen Vorstellungen entsprechenden Wohnung steigt bei vielen die

Zufriedenheit insgesamt. Der Wohnbereich genießt außerordentlich hohe

Wertschätzung als Nische, für die Kommunikation mit anderen und als einer

der wenigen wirklich selbstbestimmten Bereiche in der neuen Umgebung.

4.1.4 Familie, Sozialbeziehungen und

das "russische" Berlin

Für das Einleben der

Migranten in der neuen Umgebung ist nicht unwesentlich, ob sie allein oder

mit Familie gekommen sind, mit wem sie zusammen wohnen, ob sich in ihrem

Zusammenleben Veränderungen ergeben haben und über welche sozialen

Beziehungsnetze sie verfügen. Die Auswertung der Datensätze ergab für den

formellen Familienstand der Zuwanderer zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen

Einreise zunächst folgende Anteile:

|

Familienstand bei der

Einreise |

Personenzahl

(v.4.006 /1.12.95) |

von 100 %

aller ca: |

von 100% der

Volljährigen c |

| Verheiratet |

1.990 |

50

% |

58

% |

| ledig |

1.212 |

30

% |

18

% |

| geschieden |

406 |

10

% |

12

% |

| verwitwet |

398 |

10

% |

12

% |

Etwa die Hälfte der

gesamten Zuwanderergruppe war bei der Einreise verheiratet (ca.10 % davon in

einer 2.Ehe). Abzüglich der Minderjährigen liegt der Anteil Verheirateter

bei 58 %, der Lediger bei 18 % und der Geschiedener und Verwitweter jeweils

bei ungefähr 12 % aller volljährigen Personen

(72).

Verwitwete

Zuwanderer sind hauptsächlich in der Altersgruppe der über 65-jährigen zu

finden und hier zu etwa 70 % Frauen. Ein Teil dieser Frauen hat ihren

Partner bereits während des 2. Weltkrieges verloren und danach nicht wieder

geheiratet. Geschiedene Migranten überwiegen in der Gruppe der 30 -

50jährigen. Die Zahl ist angesichts der hohen Scheidungsrate in der

Sowjetunion noch relativ niedrig, erhöht sich aber entsprechend, werden die

Wiederverheirateten dazugerechnet.

Interessanterweise

reiste ein Teil der Zuwanderer mit seinem geschiedenen Partner ein. Daneben

ziehen verstärkt Personen zu, die nach einer Scheidung oder dem Tod eines

nahen Familienmitglieds in der GUS allein geblieben sind und hier bereits

Angehörige haben. Die jeweilige Gesamtgröße der eingereisten Familien -

gemessen an miteinander verwandten Personen - ist quantitativ nicht genau

feststellbar, da einzelne Familienmitglieder zu unterschiedlichen

Zeitpunkten eingereist sind und häufig nicht zusammen wohnen. Während in

andere Bundesländer im Rahmen des geregelten Verfahrens sehr oft ganze

Familienverbände zusammen einreisen und untergebracht werden, erfolgte der

Zuzug nach Berlin oft stufenweise: zunächst reisten Alleinstehende oder

Ehepaare mit Kindern ein und verbliebene Familienmitglieder ("alte" Eltern,

Geschwister) kamen später nach.

Die

Stuttgarter Untersuchung (IRG 1994, S.12), die auf den Zahlen der dort in

Wohnheime eingewiesenen Familien beruht, errechnete 29 % Alleinstehende, 17

% 2-Personen-Familien (i.d.R. Ehepaare), 30 % Familien mit 3 Personen (hier

meist die typische 1-Kind-Familie, die auch in Berlin überwiegt) und 24 %

Familien mit 4 - 7 Personen (vorrangig 3-Generationen-Konstellationen)

(73).

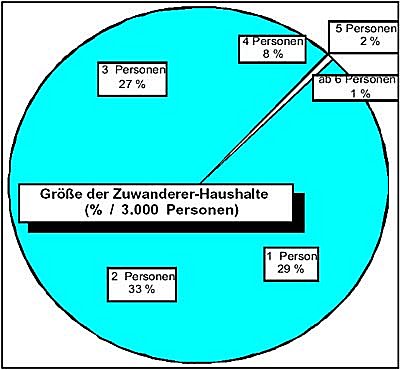

Für die

Berliner Zuwanderer näher feststellbar sind die Größen ihrer Privathaushalte

- gemeint sind hier alle Personen, die zusammen in einer Wohnung leben. Für

sie ergibt sich derzeit folgende Verteilung:

Die Haushalte mit nur

einer Person (29 %) setzen sich bei den Zuwanderern zu einem erheblichen

Teil aus älteren verwitweten Frauen und jüngeren alleinstehenden Männern

zusammen. Einen Teil dieser Gruppe machen auch geschiedene und getrennt

lebende Zuwanderer aus sowie Personen, deren Partner noch nicht eingereist

ist. Migranten aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion wohnen dabei

signifikant seltener allein, als solche aus dem europäischen Teil. Ähnliche

Beobachtungen wurden in Österreich gemacht, wo bedeutend mehr orientalische

Juden leben als in Deutschland (Friedmann 1993, S.78). Die

2-Personen-Haushalte - mit 33 % anteilig die größte Gruppe - bestehen nicht

nur aus Ehepaaren, sondern auch aus alleinerziehenden Müttern, Vätern und

Großelternteilen (ca. 15 % aller Haushalte mit Kindern), Geschwistern oder

anders miteinander verwandten Personen. In den 3-bis über

6-Personen-Haushalten wohnen neben minderjährigen Kindern bei ihren Eltern

ebenso Eltern bei ihren volljährigen Kindern. Diese 2- oder

3-Generationen-Situation betrifft z.Zt. etwa 25 % aller

Mehrpersonenhaushalte. Es sind meist orientalische Familien oder Personen,

die über die Berliner Sonderregelung für Verwandte (siehe 2.2.) nach Berlin

gekommen sind (zur Jahresmitte 1995 waren dies bereits 23 % aller direkt

eingereisten Zuwanderer seit 1990); da sie einen schlechteren

Aufenthaltsstatus und keinen Anspruch auf einen Wohnheimplatz haben, wohnen

sie zunächst bei Verwandten.

Die Angaben zu den

Haushaltsgrößen beruhen auf der bei der Jüdischen Gemeinde jeweils

gemeldeten Zahl der Haushaltsmitglieder, die nicht immer korrekt angegeben

wird. Zweckwohngemeinschaften von nicht miteinander verwandten Personen und

Lebensgemeinschaften machen in der Statistik beispielsweise lediglich 2 %

aus. In der Praxis leben z.T. erheblich mehr Personen in den einzelnen

Haushalten - neben Verwandten sind dies häufig auch Bekannte/Freunde, die

sich mit verlängerten Touristenvisa, ohne Zuzugsgenehmigung oder

"nichtoffiziell" in Berlin aufhalten.

Insgesamt haben sich

die Haushaltsgrößen der zu Beginn der Migrationswelle Eingereisten jedoch

gegenüber dem Pretest 1993 bereits verkleinert.74

Kinder sind aus

der elterlichen Wohnung ausgezogen und Verwandte mit vorher unsicherem

Aufenthaltsstatus konnten eigene Wohnungen beziehen. Die Migration war für

viele Familien eine zu starke Belastung, häufig wollte auch nur einer der

Ehepartner ausreisen (siehe 2.3, 4.2.3); mit längerer Aufenthaltsdauer und

zunehmender Orientierung und materieller Sicherheit steigt nun auch die Zahl

derer, die sich hier - z.T. nach einer langen Ehe - trennen:

"Ich bin vor

fünf Jahren gekommen, mit Frau und Tochter. Wir waren lange im Wohnheim. Es

war verrückt, wir haben uns gestritten, ich hab auch etwas getrunken. Da bin

ich abends immer in diese Kneipen gegangen, wo alle möglichen Russen sitzen.

Wir haben uns scheiden lassen. Ich bin ausgezogen."

(A., Ingenieur, 44)

Häufig kommt es

bislang aber nicht zu einer Scheidung, u.a. aufgrund des hier langwierigeren

und kostspieligeren Scheidungsverfahrens. Um dieses zu vermeiden, lassen

sich einige Zuwanderer in der ehemaligen UdSSR scheiden. Dabei fällt auf,

daß nach der Einreise Geschiedene z.T. weiter zusammen wohnen. Drei

Hauptgründe werden dafür genannt: Kostenersparnis, weil keine alternative

Wohnung gefunden wurde oder weil man zwar nicht mehr miteinander verheiratet

sein will, jedoch in der fremden Umgebung zunächst die weitere Nähe zum

vertrauten früheren Partner einer räumlichen Trennung und der Isolation

vorzieht.

Eheschließungen nach

der Einreise sind noch relativ selten und finden dann meist in der Gruppe

der etwa 18 - 30jährigen statt, aber auch bei einigen Migranten mit bereits

erwachsenen Kindern (75).

Geheiratet wird

bis jetzt ausschließlich zwischen Zuwanderern, die nicht unbedingt der

jüdischen Gruppe, wohl aber der russischsprachigen angehören.

Es existiert neben

einer offiziellen Single-Gruppe in der Jüdischen Gemeinde (die hauptsächlich

aus älteren alleinstehenden Migranten-Frauen besteht) ein informeller

"Heiratsmarkt". Bei den Migranten aus dem asiatischen Teil der ehemaligen

Sowjetunion ist es daneben durchaus üblich, eine (meist jüdische) Frau dort

oder in Israel zu suchen, zu heiraten und nachträglich einreisen zu lassen.

Sie sind es auch hauptsächlich, denen die in der Jüdischen Gemeinde

registrierten Geburten von Neuzuwanderern seit 1990 zu verdanken sind:

Soweit von den Eltern gemeldet, erhöhte sich die Geburtenzahl von 5 Geburten

1990 sukzessive auf 21 Geburten im Jahre 1995 (siehe 5.1).

Diese jungen Familien

bemühen sich ebenfalls, aus dann meist überbelegten Wohnungen auszuziehen.

Daneben spielt für die "Schrumpfung" der Haushaltsgrößen eine Rolle, daß die

Großfamilien in der Sowjetunion häufig Notgemeinschaften waren, in denen

mehrere Generationen wegen Wohnraummangels in einem Haushalt lebten (vgl.

Mertens 1993,S.86) (76).

Hier nun zeigt

sich der Wunsch nach einer räumlichen Trennung hauptsächlich der Kinder von

den Eltern. Lebten diese in der Sowjetunion häufig bis zu ihrem Tod bei der

Familie, wird hier oft sehr schnell versucht, die Eltern in

Seniorenwohnungen oder -heimen unterzubringen (durchgängig ausgenommen die

orientalischen Familien). Familiensolidarität ist keine notwendige

Verpflichtung mehr, da wohlfahrtsstaatliche Leistungen (Heimunterbringung,

Pflegeversicherung etc.) auch für die Älteren greifen.

Während die Kinder

außerfamiliäre Möglichkeiten schnell annehmen, ist es für viele Eltern

problematisch, sich auf diese neue Situation einzustellen; häufig sind sie

ja nur wegen ihrer Kinder nachgezogen und um nicht allein zu sein (siehe

4.2.3). Ähnlich wie es einen scharfen Bruch bei der Beendigung des

Berufslebens für die Älteren gibt (der bei Jüngeren u.U. mit einer neuen

Arbeit aufgefangen werden kann), gibt es für sie kaum gleitende Übergänge,

wenn es um eine (räumliche) Trennung von der Familie geht. Häufig trennt

sich zeitgleich mit dem Auszug aus dem Wohnheim auch die Familie - Eltern

ziehen in ein Seniorenheim oder eine - wohnung, die Kinder in eine andere

Wohnung.

Das unterschiedliche

Tempo des Einlebens verändert jedoch auch die Stellung der einzelnen

Generationen innerhalb der Familie. Dem beschleunigten Lebensrhythmus der

Jüngeren steht ein verlangsamter der Alten gegenüber, der besonders durch

ihr kalendarisches Alter, d.h. die Beschränkung ihrer individuellen

Möglichkeiten (u.a. in bezug auf Arbeit) in der hiesigen Gesellschaft

bestimmt wird. Zudem haben sie häufig massive Sprach- und

Orientierungsprobleme, sind isoliert oder werden lediglich als

Kinderbetreuer von ihren Familien benutzt. Sie erleiden Autoritätsverluste

und können die neuen Normen/Werte, die das Verhalten ihrer Kinder und Enkel

z.B. bezüglich Konsum und Erziehung bereits zu bestimmen beginnen, nicht

nachvollziehen (siehe auch 4.2.3).

"Es hat sich

viel geändert. Tagelang sehen wir hier niemanden. In Moskau hatten wir ein

offenes Haus. Man kam einfach so vorbei.

[..]

Bei den

Deutschen muß man sich anmelden, am besten zwei Wochen im voraus. Sie sind

anders, nicht so spontan und herzlich. Meine Kinder haben das schon

übernommen. Sie haben auch keine Zeit mehr. Sie organisieren und planen und

schon ist der Tag um."

(M., Rentner, 75)

"Boris

[der Enkel]

hört mir

überhaupt nicht mehr zu. Früher war er immer nett, er war doch ein guter

Schüler und es kamen nie Klagen. Er wird immer frecher und kauft sich extra

zerrissene Hosen, aber das interessiert die Lehrer gar nicht. Man schämt

sich richtig. Bei mir darf er so nicht herumlaufen."

(F., Rentnerin, 63)

"Wenn ich diese

jungen Stiere sehe, wie sie zum Sozialamt marschieren. Ich sag ihnen: 'Was

sitzt ihr herum?' Das Geld

[die staatliche Hilfe]

macht

die Leute kaputt. Und es wird auf uns alle zurückfallen.Wie kann man denn so

leben. Das Materielle ist nicht alles.[..]

Ich

brauche gute Musik, gute Gespräche - das ist es, nicht das materielle. Aber

wer redet schon noch mit mir."

(G., Rentnerin, 76)

Auch wenn der Wunsch

nach einer räumlichen Trennung von den Eltern mit steigender

Aufenthaltsdauer immer deutlicher wird - was daneben am mangelnden Angebot

großer Wohnungen liegt, in denen mehrere Generationen zusammenleben könnten

- ist insgesamt auffällig, daß die Migranten danach streben, dennoch

weiterhin in der

Nähe

von Verwandten und

Freunden zu leben. Durch die Verteilungspolitik einiger Berliner

Wohnungsbaugesellschaften (etliche neugebaute Häuser sind fast

ausschließlich von Zuwanderern bewohnt) sowie die Vergabe von Wohnungen

durch die Jüdische Gemeinde (deren Wohnhäuser sich auf bestimmte Straßenzüge

beschränken) wird diese partielle Segregation unterstützt.

Ob dies langfristig

zum Hindernis für eine Eingliederung wird, bleibt abzuwarten; enge Kontakte

zwischen den Migranten können ebenso ihre Voraussetzung sein und räumliche

Segregation kann durchaus auch unabhängig von sozialer (kultureller,

sprachlicher etc.) Segregation bestehen. Amerikanische Studien zeigen, daß

ehemalige sowjetische Juden auch in den USA vorzugsweise distanziert "unter

sich" wohnen, andererseits aber deutlich höhere Positionen als andere

Einwanderergruppen auf der Ressourcendimension einnehmen (betr. Einkommen,

beruflicher Position, Bildung, Wohnen), d.h. sie dringen über ihre

spezifischen Handlungsdispositionen leichter als diese in das Statussystem

ein und verbleiben als Folge von externen Distanzierungen und internen

Bindungen deutlich segregiert (vgl. in Esser 1980,S.167).

Zu diesen internen

Bindungen

gehört "die ungewöhnliche hohe Bedeutung von Freundschaft und Zuneigung in

den persönlichen Beziehungen", die Studien in Israel den ehemaligen

Sowjetbürgern attestierten und hierbei zwei Bezugssysteme erkannten: "der

innere Kreis mit Familie und Freunden und der äußere Kreis der Bekannten und

Arbeitskollegen" (in Mertens 1993,S.135).

Der Telefon- und

Briefverkehr der Migranten mit Freunden und Verwandten in der GUS ist stark

ausgeprägt; auch Besuche dort sind häufig. Die älteren Migranten möchten

vorwiegend die Gräber ihrer Angehörigen besuchen; am meisten reisen jedoch

die 40 - 50jährigen (u.U. auch wegen geschäftlicher Interessen); am

uninteressiertesten an Besuchen in der früheren Heimat sind die bis etwa

25jährigen. Einige Zuwanderer äußern auch, das Land nie wieder betreten zu

wollen.

Für alle spielt jedoch

die Kommunikation mit Verwandten und Bekannten innerhalb Berlins eine

überragende Rolle - in Form von gegenseitigen Besuchen, Familien- und

Geburtstagsfeiern, die meist im häuslichen Bereich stattfinden, in

Abhängigkeit vom Einkommen und bei Längeransässigen auch in - z.T. eigens

angemieteten - Lokalen (77).

Bei den gegenseitigen

Beziehungen unter den Migranten gibt es jedoch recht scharfe Abgrenzungen.

DER SPIEGEL

schreibt: "Die

Nachfahren [der in den 20er Jahren nach Berlin exilierten Russen] haben

keine Mission, sie kämpfen um nichts, außer für sich selbst. Entsprechend

zersplittert ist die russische Intellektuellen-Szene. Sie zerfällt in

Küchenklubs und halböffentliche Zirkel.[..] Untereinander haben die Gruppen

keinen Kontakt" (3/1995 S.63f) - nach Meinung der Zeitung, um dem

"sowjetischen Geist" zu entgehen, vor dem sie geflohen seien und der sie

hier an einigen Orten wieder einzuholen scheine (ebd.). In Berlin hat sich

z.B. eine jüdische Gruppe der "Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges"

gegründet. Der Initiator - ehemals Parteisekretär eines großen Kombinates -

organisiert Ausflüge, Diskussionsabende und will mehr Rechte für sowjetische

Kriegsinvaliden in der Bundesrepublik durchsetzen. Andere Migranten

beobachten dies skeptisch:

"Da fragst Du

Dich, was wollen die hier. Erst haben sie gegen die Deutschen gekämpft und

jetzt sitzen sie alle hier, behängt von oben bis unten mit Orden und trinken

Wodka. Vom Judentum wollen sie nichts wissen. Die schwärmen von alten

Zeiten. Das sind doch alles Kommunisten."

(I., Ingenieurin, 41)

Ideologische

Differenzen oder Beschuldigungen als einzigen Grund bzw. Hauptgrund für

gegenseitige Abgrenzungen anzunehmen, wäre jedoch unkorrekt. Auch in den

Schulen bilden die Schüler Leningrader, Moskauer oder Dnepropetrowsker

Cliquen und bei Veranstaltungen distanziert sich (z.B.) die intellektuelle

Oberschicht deutlich von anderen. Die sowjetischen Juden bestehen aus einer

Vielzahl von Gruppen, sie kommen aus verschiedenen regionalen und sozialen

Kontexten, haben unterschiedliche Interessen und sehen sich selbst nicht als

homogene Gemeinschaft an (wie sie es bereits in der Sowjetunion nicht

taten); dies geschieht eher aus der "Außensicht" der Einheimischen).

Intensive Kontakte

bestehen in der neuen Umgebung dennoch meist nur zwischen ehemaligen

Sowjetbürgern und haben hier häufig Stütz- und Orientierungsfunktionen. Die

Kontakte mit Deutschen nehmen hingegen auch bei steigender Aufenthaltsdauer

kaum zu. Selbst Migranten, die bereits zehn bis zwanzig Jahre in Berlin

leben, haben nur sehr oberflächliche Beziehungen zu ihrer deutschen

Umgebung.

Die Kontakthäufigkeit

und -intensität zu Deutschen wie die Aktionsräume der Migranten hängen von

Sprachkenntnissen, beruflichen Voraussetzungen, Gelegenheiten, Bedürfnissen,

vom Alter, dem Vorhandensein von Kindern usw. ab und davon, ob die

Umgebungsgesellschaft einer Interaktion positiv gegenübersteht.

"Ich habe eine

Umschulung als Kaufmann gemacht. Jetzt bekomme ich wieder Sozialhilfe. Für

Russen will ich nicht arbeiten. Der Handel mit Rußland hat doch keine

Perspektive. Ich suche etwas, wo ich aufsteigen kann, eine deutsche Firma.

Ich glaube, ich bin gut, ja. Aber bisher hat mich keiner genommen."

(I., früher

Fotograf, 33)

Migranten mit

häufigeren Kontakten zu Deutschen sind Personen aus dem Kunst- und

Medienbereich, vereinzelt alleinstehende Jüngere, Eltern mit Kindern in

deutschen Kindergärten oder Schulen und die betreffenden Kinder selbst sowie

die wenigen Zuwanderer, die eine Arbeit bei deutschen Arbeitgebern gefunden

haben. Aber auch hier beschränken sich die Beziehungen fast ausschließlich

auf den schulischen oder beruflichen Bereich und werden nicht auf die

Freizeit ausgeweitet.

Die häufigsten und oft

einzigen Kontakte sind formeller Art und bestehen zu deutschen

Institutionen, an erster Stelle zum Sozialamt, zur Ausländerbehörde und zum

Arbeitsamt. Diese Behördenkontakte sind für die meisten unbefriedigend; die

Arbeit der Ämter bzw. die Mitarbeiter werden als unfreundlich, bürokratisch

und restriktiv wahrgenommen (ähnlich bei Friedmann für Österreich; 1993,

S.127):

"Keiner schaut

dich an oder sagt 'Guten Tag', nur: 'Was willst du hier, geh zurück nach

Rußland'. Man wartet den ganzen Tag und dann sagen sie, du sollst wieder

gehen. Die schicken einen nur hin und her. Wir sind für die Abschaum. Ich

schlafe tagelang nicht, wenn ich da hin

[Sozialamt]

muß."(B.,

Restauratorin, 45)

Obwohl sich der

Eindruck, diskriminiert zu werden, meist auf Behörden oder Arbeitgeber

bezieht, und u.a. in 45 Interviews, die für diese Untersuchung geführt

wurden, nur zweimal von engeren Beziehungen zu Deutschen berichtet wurde,

werden "die Deutschen" insgesamt eher negativ beurteilt. Während

(vermeintliche oder tatsächliche) Eigenschaften wie Weltgewandtheit,

Disziplin oder "technischer Verstand" bewundert werden, wird ihnen ansonsten

am häufigsten Gleichgültigkeit, Arroganz, Egoismus oder Humorlosigkeit

zugesprochen.

"Sie sind

anders als wir. Sie denken, sie sind besser, dabei fehlt ihnen die Seele.

Sie sind verkniffen, kalt.

[..]

Wenn wir

feiern, kommen sie sofort und beschweren sich laut und böse. Sie verstehen

unsere Kultur nicht. Das ist für mich das Wichtigste, was ich habe. So wie

die sind, will ich nicht sein."

(A., Dreher, 52)

Mißverständnisse,

Vorurteile und Schwellenängste bestehen auf beiden Seiten (siehe 4.2.2); zur

Abgeschlossenheit der Gruppe trägt jedoch maßgeblich bei, daß sich in Berlin

inzwischen beinahe eine Art "ethnic community" (u.a.Eisenstadt 1954) oder

"ethnische Kolonie" (Heckmann 1992) herausgebildet hat, die

selbstorganisiert und weitgehend unabhängig von außen ist. A., Friseuse, 36

Jahre:

"Zeig mir einen

[Migranten],

der

zu einem deutschen Friseur geht. Sie können nicht richtig mit denen reden

und außerdem ist es teurer. Ich bin billiger und komme nach hause.

[..]

Was sollen sie sich mit den Deutschen rumärgern oder mit dem Arbeitsamt. Sie

arbeiten bei den Leuten, die vor zwanzig Jahren gekommen sind. Die zahlen

nicht gut, aber es funktioniert, man verständigt sich.

[..]

Das ist doch

ganz einfach: Wenn ich Fisch brauche, gehe ich zu Mirkin

[jüdischer

Fischhändler],

wenn ich mich

ausheulen will, gehe ich zu Olga, wenn ich Ärger mit der Hausverwaltung

habe, komme ich zu Euch

[Sozialberatung

Jüdische Gemeinde]. [..]

Mein Deutsch

ist nicht schlecht, aber wann brauche ich das? Politik interessiert mich

nicht. Wenn ich Deutsche kennenlerne, gut, wenn nicht, auch gut. Ich habe

meinen Kreis. Ich habe russisches Fernsehen, will ich ausgehen, kann ich das

jeden Tag. Hier treten alle irgendwann auf, die ich von früher kenne."

Berlin ist die einzige

Stadt in der Bundesrepublik mit einer derartig ausgeprägten "Kolonie". DER

SPIEGEL zählt 70.000 bis 100.000 ehemalige Sowjetbürger (allerdings mit

deutschen Aussiedlern) in der Stadt und konstatiert, die Migranten hätten

sich "in der fremden Großstadt ein kleines Rußland aufgebaut"

(35/1995,S.61).

Berlin bot dazu ideale

Ausgangsbedingungen. In beiden Stadthälften lebten bereits früher viele

ehemalige Sowjetbürger; die Migranten konnten in Ostberlin auf

weiterbestehende Einrichtungen der DDR zurückgreifen (z.B. Haus der

sowjetischen Kultur; Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft,

russischsprachige Bibliotheken) und in Westberlin auf informelle

Verkehrskreise, auf Angebote etablierter Migranten in bezug auf

Dienstleistungen (Ärzte, Dolmetscher, Rechtsanwälte usw.) oder als

Arbeitgeber (in Handelsfirmen, Spielhallen, Läden, Arztpraxen). Hinzu kam

die institutionell starke Jüdische Gemeinde, die ihre Einrichtungen und

Möglichkeiten den neuen Migranten öffnete (Kindergarten, Schule,

Seniorenheim, Krankenhaus, Sozialberatung, Wohnungen, Arbeitsplätze usw.).

Im Zuge der

Masseneinwanderung seit dem Berliner Mauerfall hat sich nicht nur die Zahl

der russischsprachigen Migranten sprunghaft erhöht, sondern vor allem ist

die "Verwandtschaftsdichte" (Heckmann 1992) infolge der Kettenwanderung

enorm gestiegen und wurden Beziehungen (auch von ehemaligen Nachbarn,

Kollegen, Freunden) aus dem Herkunftskontext nach Berlin "verpflanzt" - für

einige orientalische "Berliner" Familien sind familiäre Netzwerke mit

jeweils mehr als 50 Personen nachweisbar.

Infolgedessen wurden

die Formen der Selbstorganisation stark ausgebaut, die für die Migranten

nicht nur Selbsthilfe in sozio-ökonomischer Hinsicht und gegenüber der

relativ geschlossenen Mehrheitsgesellschaft sind, sondern auch eine Funktion

für die Persönlichkeitsstabilisierung und den Vergleich mit anderen haben.

Auch wenn das "kleine Rußland" (in dem Nicht-Russen die Majorität sind)

nicht an die institutionelle Vollständigkeit des russischen Vorkriegsberlin

anknüpfen kann und sich auf bestimmte Gegenden konzentriert, kann es in

seiner Gesamtheit inzwischen die meisten Bedürfnisse decken; umso

verständlicher wird, daß Migranten gerade nach Berlin zuziehen wollen.

Es existiert bislang

keine vollständige ethnische (Dienstleistungs)Ökonomie, jedoch eine

"Ergänzungsökonomie" (Heckmann 1992), die auf die spezielle Nachfragen der

Migranten reagiert und von einheimischen Anbietern nicht gedeckt wird (z.B.

Verleih/Verkauf russischsprachiger Videos, Bücher, Computersoftware;

Export/Import, Versicherungen, Makler, Übersetzungsbüros), sowie eine

"Nischenökonomie" (Heckmann 1992), die gleichzeitig auf die Nachfrage der

Umgebungsgesellschaft zielt, z.B. Lebensmittelhandel, Schuster-, Schneider-,

Reparaturwerkstätten, Reisebüros, Galerien, Restaurants und Imbisse.

Den Bedürfnissen in

der Migrationssituation und der eigenen Interessenvertretung in der

unterlegenen Position der Majorität gegenüber, dienen verschiedene

Vereinsgründungen wie der "Club Dialog e.V.", "russki Berlin e.V." oder die

"Gesellschaft der Wissenschaftler", die seit Januar 1996 emigrierten

sowjetischen Akademikern den Einstieg in die Wissenschaftssphären der

Bundesrepublik erleichtern will.

Einrichtungen, die

Arbeitsplätze geschaffen haben und denen gleichzeitig für die weitere